26. Januar 2018

Die Herzen vieler Leser von CNA Deutsch hat der Artikel "Requiem für einen Penner Gottes" von Paul Badde über die Beerdigung von Cesar Willy de Vroe am Campo Santo Teutonico berührt. Das Leben des selbst-ernannten "Hurensohns" und sein Zeugnis erinnern an den kantigen Jürgen Kindel und die Geschichte, wie dieser auf dem Friedhof in Dahlem seine letzte Ruhe fand. Keiner kann diese wohl besser erzählen als der Pfarrer von Maria Rosenkranzkönigin, Dr. Andrej Nicolai Desczyk.

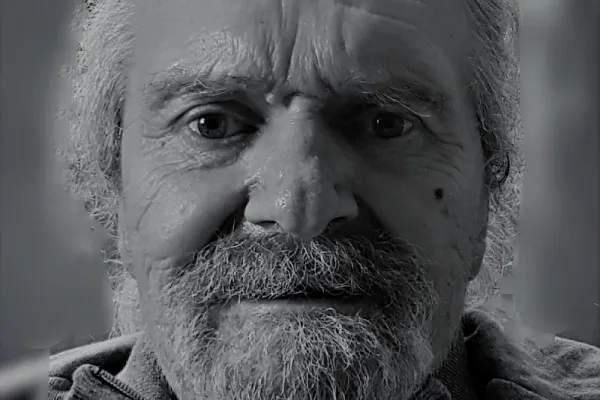

Über die Toten soll man nichts als Gutes sagen, heißt es in einem römischen Sprichwort, denn sie können sich nicht mehr wehren; andernfalls möge man schweigen. Das fällt bei Jürgen Kindel schwer. Dafür erzählen sich zu viele schaurige Geschichten über ihn. Schon wer ihn nicht kannte und zum ersten Mal sah, bekam Angst: groß, breitschultrig, völlig verkommen, von irritierender Mimik und, wenn betrunken, laut und frech, lehrte er mit Freude Junge und Alte gleichermaßen das Fürchten. Ein Anbrüllen hier, ein Sprung aus dem Gebüsch dort, eine kleine Verfolgung dieser Dame, ein größerer Tritt nach jenem Herrn. Es war nicht lustig – außer für Jürgen, der mit jedem wie Dreck hinterhergeworfenen Fluch ein grölendes Lachen verband. Aber er hatte auch eine andere Seite, und sie war das Geheimnis, das ihm das Mitleid, ja sogar die Herzen vieler schenkte. Und wohl auch die Fürsprache des heiligen Benedikt Labré, des Patrons der Obdachlosen.

Um die Jahrtausendwende tauchte Jürgen bei uns auf und schien sich hier ausgesprochen wohl zu fühlen, als habe ihn geradezu die Erkenntnis beseelt: „Wenn schon obdachlos, dann in Dahlem.“ Er hatte eine Marktlücke entdeckt, die er gegen immer wieder mal neugierige Konkurrenz aus Steglitz mit den letzten vier Zähnen zu verteidigen wusste. Die größte Gewähr, der bekannteste Obdachlose Dahlems zu sein, setzte voraus, möglichst der einzige zu sein. Und bald schon war er tatsächlich so bekannt und gefürchtet, dass sich Freund und Feind schnell „outeten“: die einen unterstützten ihn, die anderen riefen Tag und Nacht die Polizei. Schwer machte er es allen: launisch unberechenbar, wild und schreckenerregend, störte und verstörte er alles und jeden. Mochte jeder hier einen (felsen)festen Wohnsitz haben: „The Streets are God’s!“ – und als dessen selbsternannten Stellvertreter waren sie fest in Jürgens Hand.

Dass er es im Laufe der Jahre zu gewisser Prominenz über „das Dorf“ hinaus brachte (in irgendeinem „Kiez“ wäre sie ihm nie widerfahren), hatte er wohl am wenigsten vermutet, aber er wuchs selbstbewusst in die herausfordernde Rolle des „Obdachlosen von Dahlem“ hinein. Im April 2010 brachte „die tageszeitung“ eine ganzseitige Reportage über ihn - höhere Weihen, auf die viele gern verzichten, die ihm niedere Geister aber neideten: „Seitenblicke auf einen Exzentriker. Leben zwischen den Stühlen“. Gabriele Goettles bemerkenswert einfühlsames und bewegendes Porträt erschloss vielen einen Zugang zu Jürgen Kindel, die weder Zeit noch Nerven hatten, ihm stundenlang zuzuhören oder gar sich von ihm jagen zu lassen. Es ist (auf der Homepage der „taz“) immer noch und wieder lesenswert und soll darum hier nicht wiederholt werden.

Unser Blick gilt vielmehr „Kindel und Kirche“, ein eigenes Kapitel - belastet mit Streit und Stress, versöhnt durch Gnade und Geschick. Jürgen wurde am 23.11.1958 in Mannheim geboren. Einzelkind in zweiter von drei Ehen des Vaters. Etliche Halbgeschwister aus weiteren Verbindungen leben irgendwo unbekannt. Jürgen wurde evangelisch getauft; mit seiner Konfirmation verband er unbehagliche Erinnerungen. Gymnasium leider früh abgebrochen, Gefängnis zum Glück später auch. Über seine Familie erzählte er nichts, auch auf dem Sterbelager kein Wort. Einziger Kontakt war seine 2011 in Gram verstorbene Mutter, die er alle zwei Jahre in Alzey besuchte, immer nur kurz, denn sie trennten sich nach wenigen Tagen im Krach. Konsequent: sein Leben war krawallesk.

Jürgen war immer „irgendwie sozial“, wie er sagte. Die Ausbildung als Maler, Anstreicher, Stuckateur und Lackierer erfüllte ihn nicht. Eine zweite Ausbildung schloss er als Sozialpädagoge ab und arbeitete in Hamburg in einem Asylbewerberheim, zwischendurch war er Mitbegründer einer schnell gescheiterten freikirchlichen Wohngemeinschaft. Irgendwann kam er nach Berlin und konvertierte Ende der Neunziger in Kreuzberg, St. Marien (Liebfrauen), ohne je katholisch zu werden. Im Schlüsselahr „als Diana starb“, die Prinzesin auch seines Herzens, geriet sein Leben aus der Bahn und warf ihn einige Zeit später auf die Straße. Den 14. Winter (das waren wohl seine 14 „Kinder“, die er gezeugt zu haben behauptete) hatte er draußen überlebt, verkündete er dieses Jahr mit fröhlichem Halleluja zu Ostern – ein Meister der Auferstehung.

In Dahlem suchte er Schutz im Schatten der Kirchen. Zunächst auf dem St. Annen-Friedhof, wo er als lebendes „memento mori“ zwischen Grabsteinen hauste. Leute fühlten sich an den Besessenen von Gerasa erinnert: „Er kam von den Grabhöhlen, in denen er lebte. Man konnte ihn nicht bändigen, niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich.“ (Mk 5, 2-5) Als er mehr die Ruhe der Lebenden als der Toten störte, musste er umziehen. St. Bernhard war das nächste Ziel. Erst schlug er sein Lager zwischen Kirche und Post auf, dann hinter der BVG-Haltestelle gegenüber. „Museen Dahlem“ klang gut als Adresse. Christen erdulden viel, aber nicht alles wie Christus. Jürgens „Auftritte“ vor, in und nach den Gottesdiensten sprengten den Rahmen des Erträglichen. Im Archiv von St. Bernhard findet sich eine Notiz aus dem Jahr 2002, dass Jürgen während einer heiligen Messe die Predigt ständig durch Kommentare unterbrochen und Ordensfrauen „durch obszöne Gesten belästigt“ hatte. Als der Pfarrer ihn „von der Kanzel her zur Ordnung rief mit den Worten: 'Sie stören den Gottesdienst!', antwortete er: 'Und Sie stören mich!‘" Schlagfertig war er und blind dafür, daß ein Gottesdienst kein Spiel ohne Grenzen ist. Konvertit, katholisch, aber alles andere als kirchentreu. Und nachdem er der Pfarrerin von St. Annen mehrmals angedroht (und stets auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben) hatte, sie bei sich bietender Gelegenheit „abzustechen“, vereinte Jürgen beide Konfessionen, die ihm in praktisch-ökumenischer Eintracht ein Hausverbot für ihre Kirchen erteilten. Die Gläubigen nickten zustimmend oder schüttelten verständnislos den Kopf. Raus mit dem Poltergeist oder warum mit Kanonen auf Spatzen schießen. Die einen führten Protokoll, wann Jürgen wo, was und warum gegen wen in Gedanken, Worten und Werken gesündigt hatte, die anderen steckten ihm nach dem Gebet „Unser tägliches Brot gib uns heute“ ein paar Cent zu, damit auch er es sich kaufen konnte. Die Münzen verschwanden in einem hingehaltenen Plastikbecher, in dem sich Kaffee, Sand und Zigarrenstummel mit wer weiß was mischten.

Aber Jürgen blieb trotz aller Kritik und Hilfe der unverkennbare Kindel. Im Alkoholrausch konnte er Arme und Beine um sich werfen, brüllen und schimpfen, dass mancher rot wurde und Reißaus nahm, aber auch zahm und zutraulich wie ein Lamm sein – verrückt und grob, naiv und sensibel. Er war die personifizierte Unerträglichkeit bis zur Verzweiflung und die Sanftmut zum Weinen. Von einer schönen Frau, einer großen Villa, einem Sportwagen und „noch dazu“ viel Geld träumend, gab er sich mit ein paar Cent zufrieden. Mancher gab großzügig und fürchtete Jürgens Umarmung als Zeichen des Dankes. Schon gut, schon gut – noli me tangere. Jürgen stank, war klebrig, ekelig, aber er konnte Geschichten erzählen, die Bibel zitieren, witzig, ja humorvoll sein, sich freuen wie ein Kind und lachen, daß die Glocken einzustimmen schienen. Er war ein guter Beobachter und konnte Kirchenbesucher komisch imitieren. Mit seiner Kapuze erschien er wie eine Mischung aus Monster und Mönch. Was für eine zwielichtige Gestalt! Jemand, der ihn im Frühjahr in den „Museen Dahlem“ besuchen wollte und schlafend antraf, schrieb über diesen Anblick: „Ich muss gestehen, ich war nicht vollkommen sicher, ob der Mann unter dem Baum hinter der Bushaltestelle gegenüber von St. Bernhard tatsächlich eine oder nicht vielmehr zwei Personen waren. Sein Gesicht mit den geschlossenen Augen war so harmonisch und ruhig, ja schön, Ausdruck des Friedens und der Freiheit, dass ich es nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen konnte mit dem des schmerzverzerrten Mannes fast ohne Zähne und mit zitternder Hand. Mir kam das Wort Václav Havels in den Sinn: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“

Wer Jürgen Kindl wirklich war, wissen wir nicht. Er konnte über Kirche und Gläubige fluchen, dass einem der Atem stockte, aber wenn er einen großzügigen Schein erhielt, warf er zum Dank viele Drachmen „Wechselgeld“ in den Opferstock. War er betrunken, und das war er nahezu täglich, drehte sich alles in seinem Kopf, und er schleuderte Ungeheuerliches aus seinem Mund. War er nüchtern, auch das kam vor, machte er sich Gedanken über Gott und die Welt, pflegte auf Englisch small talk mit dem Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika, parlierte Französisch oder bat Vorübergehende einfach darum, mit ihm in aller Stille ein Vaterunser zu beten.

Am Ende ging alles sehr schnell. Als nach dem langen Winter endlich die Sonne schien und Jürgen seine Kleiderschichten ablegte, blieb von dem Bären nur noch eine magere Gestalt übrig. Er „trank“ kaum noch, aß wenig, behielt noch weniger und wurde immer schwächer. Hilfe aus der Gemeinde widersetzte er sich. Als er sich kaum noch aufrecht halten konnte und sich in seinem Verschlag nur noch auf allen Vieren bewegte, gelang es schließlich in einer „konzertierten Aktion“ zwischen Pfarrei, Bezirksamt und Bahnhofsmission, Jürgen Kindl am 26. Juni in die Schlosspark-Klinik zu bringen. Er wäre sonst im Schatten des Kirchturms von St. Bernhard wie auf den Straßen Kalkuttas gestorben. Im Krankenhaus wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Anfangs war Jürgen gewiß, die Krankheit zu besiegen: „Gott ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden“ (Lk 20,38), widersetzte er sich. Als ihn Pfarrer und Kaplan am 6. Juli besuchten, bot Jürgen ein biblisches Bild des Grauens: einzig mit einem Lendenschurz bekleidet, lag er, Galle spuckend und nur noch Haut und Knochen, gekrümmt im Bett – ein Häuflein Elend. Ein Schrei nach dem, „der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes.“ (Phil 3, 21) Magensonde und Kanülen hatte er sich selber gezogen. Der Kampf war verloren, aber eine andere Schlacht sollte er noch gewinnen: Mit klarem Bewusstsein bekreuzigte er sich, beichtete, empfing die Krankensalbung und sprach das Credo. Das kleine Stück der heiligen Hostie zwischen seinen schwarzen Fingern betrachtete er lange, nickte stumm und kommunizierte. „Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.“ (Mt 11,28) Denn „wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Joh 6,37) „Es ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am Letzten Tag.“ (Joh 6,39) „Und niemand wird sie meiner Hand entreissen.“ (Joh 10,28) Auf dem Nachttisch lagen zwei aufgeschlagene Bibeln. Die Frage im Nachhinein, welche Worte er vielleicht betrachtet hat, bleibt unbeantwortet. Jürgen sang sein Sterbelied solo: „Preist den Namen Jesus! Er ist mein Fels, er ist meine Festung, er ist mein Erlöser, auf ihn will ich vertrauen. Preist den Namen Jesus.“ Jetzt waren es die Priester, die verstummten. Jürgen dankte für den Besuch, „eine große Ehre“, ein letztes Lächeln, gebrochene, aber immer noch blaue Augen – adieu, ad Deum. Eine Gnadenstunde: „Im Himmel herrscht mehr Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte.“ (Lk 15,7,) Ja, große Ehre, aber gloria in excelsis Deo. Jürgen Kindel ließ los - Ärzte und Schwestern waren erstaunt - und starb am folgenden Vormittag, während in der Rosenkranz-Basilika für ihn um eine gute Sterbestunde gebetet wurde. Im Weinberg des Herrn ein Arbeiter kurz vor Sonnenuntergang: „Ich will dem letzten ebensoviel geben wie dir.“ (Mt 20,14) Nicht heilig gelebt, aber geheiligt gestorben. Es war ein Sonntag, und es war sehr gut. Der 7. Juli ist der Geburtstag der heiligen Elisabeth von Thüringen. Sie verteilt auch heute noch Brot und Rosen.

Am 24. Juli, dem Christophorustag, zelebrierte Weihbischof Dr. Matthias Heinrich das Requiem in St. Bernhard. Ein Hausverbot gilt nicht für Tote: Jürgen kam noch einmal zurück. Sein letzter Besuch zuvor war in der Christmette. „God bless you!“, hatte er allen vor dem Segen zugerufen. Jetzt stand sein Sarg an derselben Stelle vor dem Altar, und eine ebenso große Gemeinde wie zu Weihnachten, jedoch von außerhalb, nahm Abschied. One of us. Es gehe nicht darum, Jürgen Kindel heiligzusprechen, sagte der Weihbischof, sondern den zu würdigen, dem Gott eine ewige Würde verliehen habe, indem er ihn nach seinem Ebenbild geschaffen habe. Gottes Kindel. „Unsere Heimat aber ist im Himmel.“ (Phil 3,20) „Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorberietet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.“ (Joh 14,2f.)

Um Jürgens Bitte zu erfüllen, auf dem Dorffriedhof Dahlem bestattet zu werden, folgte ein Gang durch die Behörden verschiedener Bezirksämter, bei dem Bürgermeister Nobert Kopp behilflich war. Auf dem evangelischen St. Annen-Friedhof werden keine Katholiken beerdigt, auf dem städtischen Teil war kein Grab frei. Eine (!) Urnenbeisetzung auf dem Grab einer früheren Erdbestattung ist jedoch erlaubt. Die Friedhofsinspektion riet zu einem Grab „einer Person ohne Kinder“. Darum machte jemand aus St. Bernhard den Vorschlag, Jürgen Kindel auf dem Grab des ersten Pfarrers der Gemeinde Hermann-Josef Gebhardt (+ 1956) zu bestatten, denn auch Josef von Arimathäa legte den Leichnam Jesu in ‚ein Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen“ (Mt 27,60). Am 20. August, dem Gedenktag des heiligen Bernhard, versammelte sich vor dem Portal von St. Annen eine illustre Trauergemeinde von der Putzfrau bis zum Professor und hörte das Evangelium: „Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank, und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen.“ (Mt 25, 35 f.) Jürgen Kindels Urne wurde zu Füßen Pfarrer Gebhardts gesenkt, der ihm nun letzte irdische Obdach gewährt, und ruht dort in aller Stille und ohne Spuren. „Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind.“ (Lk 10,20)

Was ließ Jürgen uns in Dahlem verstehen? Wie wertvoll das Leben und meine gesicherte Existenz nicht selbstverständlich ist. Wie demütig es macht, im geheizten Pfarrhaus, der Villa oder Eigentumswohnung zu schlafen, während sich draußen im Gebüsch einer zwischen Füchsen undKrähen, Mäusen und Käfern, Abfall und Autoabgasen wälzt. Wie schnell ich mich beim „Gebet“ ertappe: „Gott, ich danke dir, daß ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort.“ (Lk 18,11) Wie sprachlos es macht, einen, der nichts hat, sorglos und heiter zu sehen, während ich im Geist Daten, Zahlen und Fakten ordne. Wie einer in seiner Erscheinung nichts verbergen kann und muß, wofür ich mich so anstrenge. Wie nach der Berührung mit einer seit Tagen ungewaschenen Hand die eigene gepflegte noch nach einer Stunde kribbelt. Wie weit es macht, die Beleidigung eines Verwirrten schweigend hinzunehmen. Und wie wahr zugleich manches seiner Urteile sein kann, dass ich mich frage: ist er verrückt oder bin ich es? „Er tat das außerhalb aller Konventionen, instinktiv, konsequent und mutig“, schrieb jemand über Jürgens anklagende „Wahrheiten“. Wie schwer es fällt, Provokationen wie Jürgen auf Dauer auszuhalten. Und wie immer wieder die Frage bohrt: Was würde Jesus denken, sagen, tun?

Jürgen ließ aber auch Dahlem ein wenig besser verstehen. Gegen alle Vorurteile, „Bürgerlichkeit“ wolle nicht gestört werden, widerfuhr ihm große Solidarität, meist unauffällig und vielleicht mehr als anderswo in Berlin möglich. „Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der handle ebenso.“ (Lk 3, 11) „Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben.“ (Mt 6, 3-4) Nichts als Ausdruck schlechter Gewissen, Sozialromantik, Etikettenschwindel, Kindel-Kult, tönte es in den vergangenen Wochen – selbstverräterisch, darum kein Kommentar. „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt, 25,40) „Reich“ ist nicht die Übersetzung für „schlecht“ und „arm“ nicht für „gut“. Die stille Ökumene persönlicher Diakonie und Caritas geht nicht an die Presse, auch wenn es nach Jürgens Heimgang laut durch den Berliner Blätterwald „kindelte“. Es liegt gewiss nicht am Botanischen Garten, dass in Dahlem Kamele durchs Nadelöhr gehen. Jürgen, der nicht Domestizierbare, war ein Dompteur. Der liebe Gott und Pfarrer Gebhardt werden ihre Freude an ihm haben.

Jürgen Kindel hinterlässt 3.000 Euro, die von den Spenden aus Dahlem und Steglitz für seine Beerdigung übrig sind - mehr als er vermutlich zeitlebens je besessen hat. Sie gehen als Zeichen konkreter Ökumene an die Einzelfallhilfe für Obdachlose der Berliner Stadtmission. Neben einem rostigen Fahrrad und drei Beuteln Altkleider hinterlässt er in unseren Herzen Scham, Dank und Freude. Jesus prophezeit: „Die Armen habt ihr immer bei euch.“ (Joh 12,8) Aber nach Walter Lians Heimgang in Steglitz und Jürgens Kindels in Dahlem haben wir keine „sichtbaren“ Armen mehr. Vielleicht sind wir jetzt die Armen.

Pfarrer Andrej Nicolai Desczyk

Erhalten Sie Top-Nachrichten von CNA Deutsch direkt via WhatsApp und Telegram.

Schluss mit der Suche nach katholischen Nachrichten – Hier kommen sie zu Ihnen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Requiem für einen 'Penner Gottes' am Campo Santo Teutonico https://t.co/w6YfrAD4Ud

Hinweis: Blogbeiträge spiegeln die Meinung verschiedener Autoren wider, aber nicht unbedingt die von CNA Deutsch.